しみ

メラニン色素が肌に沈着してできるしみを、治療により薄くすることができます。また、見た目にはしみや肝斑(かんぱん)など見た目には判断しにくいものもありますので、気になる方はカウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか。

ほくろ・イボ

当院ではウルトラパルスCO2レーザーを用いたほくろ除去・いぼ治療を行っております。水分に反応する特性を持っているため、色素がない部分の治療も可能です。

また熱が拡散する前に照射が終わるので、治療部位以外を傷つけることがありません。

ほくろや脂漏性角化症、イボなどの切除、傷跡やニキビ跡などの治療に効果的です。

アレルギーパッチテスト

アレルギー性接触皮膚炎とは

物質が頻繁に皮膚に触れ、皮膚から吸収されることで生じるかゆみやヒリヒリ感を伴う湿疹(いわゆる「かぶれ」)のことをアレルギー性接触皮膚炎といいます。

この皮膚炎は、特定の物質(アレルゲン)が皮膚に触れた後、体がアレルギー反応を起こす体質になり(この状態を「感作される」と言います)、再度そのアレルゲンに触れることによって引き起こされる皮膚炎をいいます。また人によってアレルゲンは異なります。

現代社会では通常生活で繰り返し種々のアレルゲンが皮膚から吸収される機会があります。いつまでも、皮膚の赤みが続いたり、茶色く変色したり、治療をしているのに治らない時には身近に原因があるかもしれあいと考えることも必要で、憎悪因子となっているアレルゲンを見つけることが大切です。

佐藤製薬株式会社サイト「パッチテストをお受けになる患者様へ」参照

JTRAC アトピー性皮膚炎への紫外線療法

アトピーとは”

慢性に繰り返すかゆみや皮膚の炎症(湿疹等)を伴う病気です。

乳児のアトピーは顔や頭に多く、それ以降は首や間接の曲がる場所に広がる事が多いです。子供の間に治る事が多いですが、食事や生活習慣によっては成人まで続いたり、幼少期は無かったのに成人になってから発症することもあります。

ダニやハウスダストにより症状が悪化したり、アレルギーを合併したりするので住環境を整える事も肝心です。

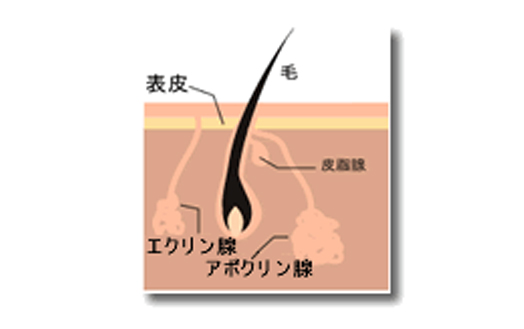

わきが・多汗症

わきが、多汗症は周りが思う以上に自分が気にしてしまいます。当院では切らない注射だけの治療法から、再発の可能性が低い切開法まで準備しております。

眼瞼下垂(切開あり) 保険適用

眼瞼下垂症とは、まぶたを上げる筋肉がゆるんで弱くなり、まぶたが下がって目が開けにくくなってしまう状態を言います。先天性やコンタクトによるものもありますが、通常加齢とともに眼瞼下垂になる人が多く、眉の上の筋肉(前頭筋)で目を開けようとするため、額にしわができやすくなったり、頭痛や肩こりが起こることがあります。切開法は、二重にしたいライン上で皮膚を切除し、眼瞼挙筋を引き締めなおす手術になります。

眼瞼下垂手術は形成外科でも行っていますが、見た目に美しく仕上げるには高度な技術を要します。術中に腫れると左右のバランスが取れなくなるため、当院では独自に開発した道具と (さらに…)

粉瘤(アテローム)治療

垢や皮脂などが皮膚の中に袋状にたまってしまうものを 「粉瘤(ふんりゅう)」と言います。

粉瘤(アテロームとも言います)は細菌が繁殖して化膿してしまうと、 赤く腫れて痛みを伴いますので、化膿した時には切開をして膿を出して 感染が収まるまで待たなければいけません。

感染がないうちに切除する方が傷跡も小さく、目立たなく治すことができます。

粉瘤(アテローム)の治療方法は無理に押し出しても「袋」がある限り、また膨らんでしまいますので袋除去のための手術が必要になります。

保険適応の手術も美容外科の道具と技術を使い、 粉瘤(アテローム)もできる限りきれいに治しています。

(さらに…)

ケガ・あざ・やけどの治療

ケガ・あざ・やけどの治療は早期の治療が大切になってきます。あとが残らないよう、早急に電話でお問い合わせいただくことをお勧めいたします。

当院では、傷の縫合、壊死組織の切除から、後にあとを目立たなくするための施述まで広く対応いたします。

尚、症状により関連病院を御紹介する場合がございます。 (さらに…)

セカンドオピニオン外来

近年、医療をとりまく環境の急速な変化により、セカンドオピニオンを求める患者さまが大幅に増加しています。

その結果、外来受診中にセカンドオピニオンを求める方に十分な時間をかけてお話することが難しくなっているだけでなく、他の患者さまをお待たせする時間が長くなり、ご迷惑をおかけしております。

そこで、皮膚科疾患・レーザー治療全般に対してセカンドオピニオン外来を開始することといたしました。

セカンドオピニオン外来では、当院以外の主治医におかかりの患者さまを対象に、現在の診断・治療に関して日本皮膚科学会専門医、国際レーザー専門医(B-IMeLaS)、日本レーザー医学会指導医・専門医としての意見を提供いたします。

その意見や判断を、患者さまがご自身の治療法を選ぶ際の参考にしていただくことが目的です。

その際、主治医の診断・治療方針に関しての意見を提供することが本来の目的ですから、主治医の情報提供書および検査データが必要です。